“Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to the Thinkers Forum 2022 devoted to the theme of the Civilizational State in Global Politics.”

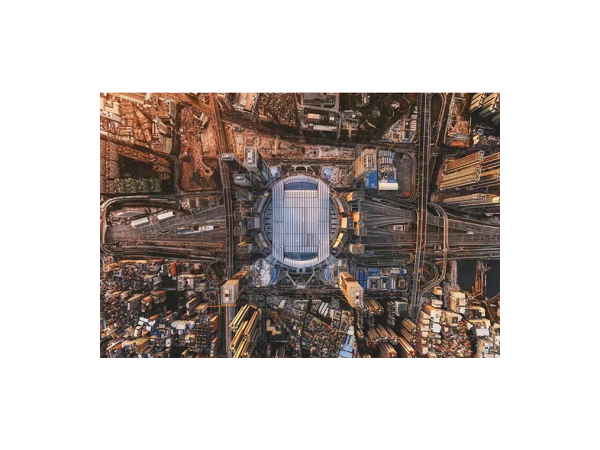

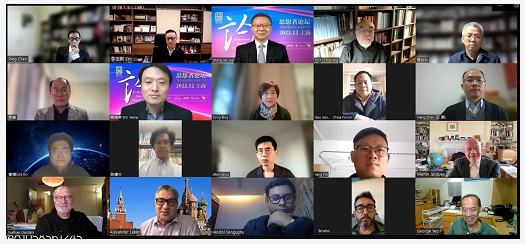

北京时间12月6日晚,随着张维为教授一声问候,来自全球不同时区的七国专家学者,齐聚观察者网编辑部会议室,线上线下拉开了“全球政治中的文明型国家”(Civilizational State in Global Politics)高端研讨会的序幕。

自2010年起,复旦大学中国研究院院长张维为及其团队通过长期大量的原创性研究,在国际上率先确立了中国人的“文明型国家”叙事。近年来,随着中国文明型国家形态的崛起,俄罗斯、印度、伊朗、土耳其等非西方大国也开始称自己为“文明型国家”。文明型国家的话语在西方内部也产生了相当大的影响,成为当今全球政治的主流话语之一。

此次“全球政治中的文明型国家”高端研讨会由复旦大学中国研究院、观察者网、上海春秋发展战略研究院、《东方学刊》杂志社共同主办。倡议甫一提出,就得到了中国、俄罗斯、印度、美国、英国、葡萄牙、新加坡等七国资深学者的积极响应,学者们也都在会前提供了中英文论文,力求将讨论引向深入。最终论坛持续了将近9个小时,在北京时间12月7日凌晨结束。在三场具有创造性的线上线下多时区同时进行的高水平讨论中,专家学者围绕文明型国家话语的崛起、人类文明新形态、不同国家的文明型国家政治叙事以及文明型国家理论叙事的深化等主题,进行了中英双语的交流和交锋。

西方自由主义“普世价值”衰落,

谁来接替?

尽管来自美国的学者、伯格鲁恩研究院联合创始人Nathan Gardels认为,是西方主导的自由主义世界秩序所导致的多元化促成了文明国家概念的回归,但在与会的大多数学者看来,随着冷战后非西方国家在经济和政治上的崛起以及传统西方的相对衰落,以往被认为是“历史终结”的自由主义普世价值越来越无法适应现实的发展和演进,崛起中的非西方国家也逐步从各自的文明角度出发,试图挣脱“普世价值”的束缚,寻求符合自身国情的现代化路径。

正如政治学者、新加坡前外交部长杨文荣(George Yeo)在会上提出的,冷战时代,世界分裂成相互脱钩的两大阵营,以美国为代表的西方国家推行的全球化,实际上意味着由美国控制着全球的金融和贸易,维持世界处于美国控制下的和平与安定。

随着冷战的结束,全世界拥抱自由主义并将其视之为理想,多元主义成为普世价值。但近年来,随着以中国为代表的新兴国家的崛起,原本追求宽容的自由主义已不再能够容忍多样性,新旧自由主义的斗争成为分裂当今美国社会的核心问题。像中国这样的非西方国家对自我身份的自豪感,构成了对西方的巨大挑战。

而文明型国家概念的崛起,意味着由欧美主导和建构的所谓“世界文明”“普世价值”等概念的崩溃。在Flint Global高级顾问、葡萄牙前欧洲事务部部长BRUNO MAÇÃES看来,欧洲曾相信,它正在建立“世界文明”和“普世价值”。事实证明,它只是想当然。俄罗斯、中国、印度和其他许多国家都越来越把这一切看作是西方要把“西方文明及其价值观”等强加于人,西方文明本身在西方内部也有争议,只能被视为众多文明的一种,无需特别看待。各国也不愿为了自由主义的“普世价值”而牺牲各自的文化和生存方式。

这一点,中国学者也看到了,并带来了自己的思考。

清华大学国际传播研究中心主任李希光教授认为,在西方殖民主义奴役的三百年中,西方现代性是建立在文明等级制度之上的。在非西方国家的殖民化过程中,西方帝国主义和殖民者一直在力图将非西方国家从本土的历史文化传统中“解放”出来。进入现代以来,美西方一直在说,中国只有全盘接受西方的思想范式和他们的价值观,“才有资格成为现代人类社会的一员。”

然而,西方现代化理论无法解释当今世界的混乱局面。西方现代性叙事只会在人类之间制造更多的仇恨和不信任,我们需要超越西方现代性叙事。非西方知识分子需要超越西方狭隘和落伍的现代性话语,用独立自主的思想、观念、理论和概念来创造新知识,提出关乎到占这个星球90%以上人口的真问题和解决真问题的真方法。

围绕西方自由主义理论的议题,现场嘉宾和学者也展开了深入的交流和讨论。复旦大学中国研究院教授吴新文认为,当前美国等西方国家社会分裂的根源或来自于新旧自由主义的冲突,当新自由主义无法解决西方世界面临的问题,西方社会有可能退回到古典的自由主义寻找答案。而面向未来,我们应该超越自由主义的意识形态,把“自由”从自由主义中拯救出来,让自由的概念从新的意识形态中获得重生。

北京大学社会科学部部长、法学院教授强世功

北京大学社会科学部部长、法学院教授强世功对此表示赞同。在他看来,当下这股“文明复兴”的全球大合唱中,或多或少隐含着对自由资本主义秩序的批判,这些不同甚至相互矛盾的文明论述在这个大旗下团结起来。

自由主义遭受的挑战不仅由于其理论内在的局限性,但更重要的是,自由主义在政治上演变为建构自由主义世界帝国的企图,以至于对“世界帝国”的批判不免变成对“自由主义”的批判。因此,如果要激活自由主义的活力,就必须将自由主义理论从世界帝国的政治建构中解放出来。

而“文明型国家”能成为国际政治的主流话语,在复旦大学中国研究院院长张维为教授看来,背后是三个基本事实:

(1)中国以西方不认可的中国模式、以高度的制度自信和文化自信迅速崛起,这已改变了世界格局,震撼了整个世界。

(2)具有独特文明传统的其它非西方大国也在以前所未闻的方式崛起。

(3)西方世界与西方模式陷入了空前危机,世界迅速进入后西方时代、后美国时代。这种“百年未有之大变局”呼唤去西方化、去美国化、去西方话语霸权。换言之,在这个新时代,许多国家和利益群体需要新的理论、新的话语,而“文明型国家”话语部分满足或回应了这种需求。

中国何以成“文明型国家”?

对于文明型国家的定义和描述,有多大程度来源于这个国家的传统文化、宗教、历史和生活方式,包括现代化进程对文明型国家的影响,是本次研讨会讨论的一个焦点。

复旦大学中国研究院研究员文扬首先提出,讨论文明问题,要是先从大家对于基本概念的共识开始,几乎是做不到的。要厘清这个概念,汤恩比、布罗代尔、斯宾格勒的研究,还是能带来一定启发的。在这个基础上,再来讨论文明型国家,也许更容易达成共识。

复旦大学中国研究院研究员文扬

这种对基本概念的争论,也许正能说明“文明型国家”不是一成不变的。对此,张维为教授给出了自己的理解,在他看来,“文明型国家”的观念经历了一系列的变化,从白鲁恂(Lucian Pye)带有贬义地认为“文明-国家”是不可能成为现代国家,到马丁雅克将“文明-国家”的概念中性化,认为中国永远不会成为一个西方国家,再到今天我们探讨的中国作为一个文明型国家,它意味着中国首先是一个超大型的现代国家,而中国古老文明的特质使它与众不同。中国作为文明型国家的“四超一结合”,每一项都是古代与现代的结合。

而如何看待中国作为文明型国家的存在,也引发了学者们的热烈讨论。其中俄罗斯科学院中国与当代亚洲研究所学术主任亚历山大·卢金(Alexander Lukin)的观点最为激烈。

在卢金看来,中国历史上不乏传统的中断和变化——异族征服、中华文化在同化异族时自身也发生了改变,以及当代中国大陆儒家学说不再作为主导性的政治思想、年轻人不再掌握文言文和信奉传统价值观以及古典建筑的消失等等,可以得出结论:中华文明不能被认为是“统一、连续”的,他认为今天的中国不是一个“假装成国家的文明”,而是一个由于各种政治和意识形态的原因而“假装成文明的现代国家”。

俄罗斯科学院中国与当代亚洲研究所学术主任

亚历山大·卢金

针对卢金的观点,参与讨论的中国学者提出了不同的意见。吴新文认为,卢金教授为了挑战中国文明的延续性,刻意放大了传统中国和现代中国的区隔。复旦大学中国研究院特邀研究员、上海社会科学院宗教研究所教学研究室主任邱文平则指出,卢金教授的观点是建立在对诸多中国概念似是而非的理解之上,俄罗斯学者经历了国家层面上放弃马克思主义学说,回归宗教、历史的现状,所以回避了马克思主义对于中国的影响,也无法理解儒家文化在民众心中的内化,以及把古代文化与现代文化相结合的中国才能提出“人类命运共同体”这样面向未来的文明倡议。

中华文明的延续性以及儒家文化对中国这个文明型国家的形塑,也成为学者集中讨论的话题。

杨荣文认为,中华文明之所以非比寻常,在于其奉行的儒家文化将国家视为一个大家庭,并赋予这种家国天下一种理想化的道德,这使得中华民族在历史上一次次统一,形成牢固不可分裂的文明。而在其他文明之中,只有宗教可以起到类似的作用,超越国家和时空去凝聚团结共识和统一。

文扬补充到,中国愿意将自己定义为“文明型国家”而非“民族国家”,是因为如今的中国是一个成功崛起的现代国家,这样的国家可以高瞻远瞩地重新审视自己漫长而不间断的文明,重新发现丰富的历史遗产、诠释自己的历史。

复旦大学中国研究院特邀研究员、前英国剑桥大学政治和国际研究系高级研究员马丁·雅克也持有相似的观点,他认为文明国家以最完整的形式存在于中国,除中国外,印度、俄罗斯、土耳其也与文明型国家的概念有关。虽然它们与中国不同——印度经历了长时间的占领和分裂;土耳其的文明是不连续的且只是伊斯兰教的中心之一;俄罗斯强调自己“文明国家”的属性更多地是为了强调自身的特殊性、特别是与西方世界的区别。

复旦大学中国研究院特邀研究员、前英国剑桥大学政治和国际研究系高级研究员马丁·雅克

而中国作为一个文明国家或文明型国家越来越获得自信和认可,显著连续性是其力量的巨大源泉。国家、社会、家庭和个人之间存在一种高度有序和连贯的关系,其核心是文明和国家之间的一种非常密切的共生关系,国家被视为人们信仰的表达、文明的守护者。中华文明以一种具有高度创造性的方式,用文明型国家的理念推动国家向未来的转变,并保持社会的稳定,是人类历史上非凡的创举。

而中国之所以成为文明型国家,不仅仅在于儒家传统,也不能忽视经历了近代革命和中国共产党实践的马克思主义对中华文明的再造。

对此,邱文平教授补充到:谁说社会主义文明和马克思主义不是新的文明类型?如果我们了解马克思主义,其实它是一种以解放全人类为理想的全新文明形态,但西方学者往往回避了这一点,没有看到社会主义中国作为社会主义文明基本的论述,无法理解中国怎样将传统的大一统概念引申,与马克思相结合形成的新文明理念。

上海外国语大学英国研究中心主任、上海国际战略问题研究会松云论坛秘书长高健也提出了同样的问题:中国传统文化精神原则怎样与现代文明的基本原则相结合?中国式现代化道路怎样与人类文明新形态这个重大历史命题相结合?

纵观整个人类的历史,如果一种文明的精神原则是独特的、强大的,并且对现代文明具有一种深刻的反思和超越意识,它就一定能够成为一种具有普世和引领性的文明精神。

所以我们不能只谈中国现代化道路的独特性,也应该勇敢地讨论基于中国式现代化道路的独特性具有怎样意义的普遍性。这个普遍性肯定不是以西方的原则为原则,也不是要把中国的发展模式强加给其他民族,而是强调中国式现代化道路实事求是的原则精神。

从这个意义上来说,我们不能遗忘马克思主义所指引和揭示的超越现代资本文明的人类未来新形态的可能性。

如果中国能够很好地从实践和理论中回应超越现代工业资本文明的文化原则,中国的现代化道路一定不同于西方,也一定对非西方发展中国家具有文化的借鉴意义。我们不是强加文化形态于其他文明,但是我们可以告诉其他文明,我们可以走一条基于本国国情的现代化道路。

强世功教授也赋予了中国作为现代国家意义上的文明型国家更为深远的意义,他指出,中国文明的复兴并不是反自由主义的现代性,而是探索迈向现代性的中国道路,这就是今天中国提出的“中国式现代化”。我们唯有从这个角度,才能理解张维为教授为什么强调要区分“文明-国家”(civilization-state)与“文明国家”(civilizational state),他对中国的理解是后一个概念,强调中国在吸收中国传统文明有益要素的基础上建立一个现代的国家(state),而不是像其他文明复兴话语中,试图将目前国家的领土扩展到历史上文明覆盖的地方。

在这个意义上,中国崛起就具有了世界历史的普遍意义,即唯有中国崛起才能避免世界帝国衰落之后出现的文明冲突的悲剧,将全球化的历史带向不同文明之间和平对话、共享繁荣的新时代。

“文明型国家”群体崛起,

差异在哪里?

随着“文明型国家”概念影响力的逐步提升,已成为当今全球政治的主流叙事之一。除中国外,一批具有影响力和独特“非西方”历史、文化、宗教特性的国家也积极探索自身的“文明型国家”发展道路,以此作为自身发展和对抗西方式民族国家概念的理论工具。

对此,马丁·雅克认为,文明型国家这一术语正在被广泛使用,尤其是那些因为殖民历史而没有建成民族国家体系的国家,他们强调自身的文明传统和前殖-民时代的历史,以此区别于西方殖民者。随着他们变得越来越强大,这种趋势也变得越来越强烈。造成这种趋势的原因有三:西方国家的衰落和危机,中国大陆的影响力日益增长,以及民族国家模式的局限性和不足。

在1648年的威斯特伐利亚确立民族国家体系之后的相当长时间,民族国家是西方的专属,而与此同时,西方殖民者正试图剥夺非西方国家的历史和传统。即使在经历了上世纪摆脱殖民体系的民族解放和独立运动之后,这些国家也并未获得真正的尊重和平等,白人居于顶端的等级制度依然根深蒂固。但这种等级制度正面临着越来越大的挑战,中国是这一变革的领导者和驱动力。

BRUNO MAÇÃES从印度的国情出发,解读了当下印度对于“文明型国家”概念推崇的原因,他认为,莫迪通过肯定印度的文明属性来防止西方势力意图用一套国外的标准衡量印度的成功。

当代印度是一个“受伤的文明”,民族国家是西方的发明,自然很容易受到西方的影响。文明是西方的替代选择。在印度,西方的自由主义哲学以往被高度重视,在反抗殖民者的独立运动中,印度人也选择用自由主义的话语来反对殖民者。

而如今,莫迪正在说服选民反对一个英国化的精英组成的权力结构,指责西方政治思想的虚伪。西方文明更像一个操作系统,它不体现丰富的传统和习俗,也不追求宗教教义和愿景,西方的价值无法捍卫一种生活方式。非西方国家无法在一个自由主义社会中保留传统的生活方式,如果土耳其、中国、俄罗斯进口整套西方价值观和规则,他们的社会很快会成为西方的复制品从而失去文化的独立性,而这种失去会被视为进入现代社会的必要代价。

但现在,人们越来越怀疑,是否真的有必要通过模仿西方国家来获得现代社会的所有利益。对于印度来说,文化同化意味着政治依赖,以至于在印度社会中每一个有争议的问题都必须由西方政治和知识权威来最终决定。对于文明国家的捍卫者来说,对普世价值的追求已经结束,人们更愿意直接为自己和自己的社会发声。

印度历史学家、《财富印度》杂志特约编辑Hindol Sengupta

印度历史学家、《财富印度》杂志特约编辑Hindol Sengupta则从更加“实用主义”的角度,解读了印度对于“文明型国家”概念的运用:

印度经过了30余年的发展,成为了当今世界第五大经济体,已经超过了旧的殖民统治者英国,并预计在本世纪初成为第三大经济体。今天最重要的问题是,它应该在什么基础上获得这种“伟大”?它能给这个世界带来什么呢?

在他看来,今天的印度意识到,无论是在个人层面上还是在集体层面上,这些都是身份的基本问题。这些问题不能用借来的想法来回答——印度不能说自己给世界提供的一切,只是一种“成功的西方民主理想的南亚版本”。印度寻求提供的不仅仅是一个成功的迭代或模型——它希望提供一个独特的源代码。

印度现任总理莫迪认为,印度的国家地位来自于文明——他将印度的成功经验定义为其文明根源的副产品,民主来自贾纳帕达斯(公元前1500-600年)或古印度共和国而不是雅典模型。并且通过追溯和挖掘历史去宣扬自己在印度洋上的权利、在商品经济中挖掘瑜伽的商业价值、宣传古印度数学、古代英雄传说来增加印度民族的自豪感和凝聚力。

针对这些与中国“文明型国家”概念和目标的差异,强世功认为,最近一些年来,全球出现了一股具有“文明复兴”的趋势,曾经拥有深厚传统文明的非西方国家,纷纷借助文明复兴的话语来重新定位其政治方向,比如普京诉诸俄罗斯文明,土耳其也在借助泛突厥主义的文明话语,甚至连欧盟也不断诉诸欧洲文明传统来加强欧洲一体化。今天世界各国正在复兴的形形色色的“文明”论述,实际上隐含着这些古老的“区域性文明帝国”的复兴。世界帝国对内实现了历史终结,对外处于文明冲突之中。而我们今天讨论文明复兴恰恰意味着世界帝国遭遇到挑战。

如果从世界帝国的衰落看,后现代主义、保守派和文明叙事共同构成对世界帝国的批判。这些复兴中的传统文明虽然针对自由资本主义的世界帝国结成临时的盟友,但它们之间存在着不小的分歧。

结语

这场横跨多个时区、凝聚七国学者的高端研讨会最终持续了将近9个小时,当北京时间来到第二天凌晨12点时,与会学者们的讨论还在继续。对文明的探索是对自我身份的回溯,对文明型国家的讨论是对未来发展的探寻。随着以中国为代表的文明型国家的崛起,我们相信最终能冲破西方的话语垄断,文明型国家的理论探讨也不再是一场防御性建构,而是会成为一种具有积极意义的新范式总结。