这两天,北京、广州等多地都开始推行居家隔离,哪怕是阳性,只要是符合条件的无症状、轻症,都可以不必去方舱,待遇等于密接者。

对此,专家的说法是:这些人携带的病毒载量很小,传染的概率相当低,在家自愈即可,可以把有限的医疗资源留给真正需要的危重症患者。

值得注意的是:这一居家隔离的做法,无须邻居签字同意。

反过来说,也意味着邻居实际上无权反对。

本来,这种支持居家隔离并承诺不歧视阳性的邻里互助倡议,在国内最早出现于今春的上海,当时可说令人耳目一新,别说是大部分人无法接受,就算在小区内部也都存在激烈争议,不久就宣告失败,在网上遭到群嘲。

然而,在今春尚属激进的做法,到现在就成了常态。半年多前还有无数人难以接受,如今却正被越来越多的人认可为是更为“人性化”的“正常”之举,这充分表明社会心态发生了多大的转变。

当然,这绝不意味着所有人都能一下子转过来。

这首先需要人们放下对阳性的恐惧和歧视,并以一种相互联结的共情(“同样的遭遇迟早也会轮到我”)来应对,否则自发的邻里互助,很可能是相当脆弱的。

除了理念,这还取决于社区的微观生态和时机:在最近这一波疫情中,北京顺义、朝阳等区的各小区业主群都在接龙,自发签署承诺书,支持阳性邻居居家隔离,和上海那一次不同的是,他们真的做到了。

11月里,北京慧谷阳光小区一个2岁的孩子确诊阳性,父母为了不拖累邻居,穿好防护服准备去方舱。邻居们得知这孩子有哮喘,纷纷劝阻他们一家留下,“哮喘在方舱能照顾好吗?”“现在不能走。”

这被看作是“中国好邻居”的感人故事,但当我把这视频发给内地一些朋友看的时候,得到的普遍反应是:“感动归感动,在我们这儿不可能。”

有一位注意到了更多看起来不可思议的细节:“有人阳了,北京的小区邻居竟然还让下楼,还离那么近聊天?在我们这地方,出现这种事,邻居只会要求必须拉走。”

不管怎样,这确实仍是普遍存在的心态:希望自家得到绝对安全,小心谨慎地活着,尽可能避免同样的命运降临到自己头上,也意味着小区居民之间是散沙化的,缺乏有机的团结。

一位朋友说,这就是“怂”,“我们小区之前封控没有物业,就是两三个志愿者天天发号施令,就这也没人出来反抗。”然而,确切地说,这是社会缺乏有机联结的必然结果。

如果说上海、北京这样的大都市还存在“市民社会”,而华南一些地方也好歹有宗族社会,多多少少有一些社会组织,那么更多的地方恐怕是一盘散沙的状态。

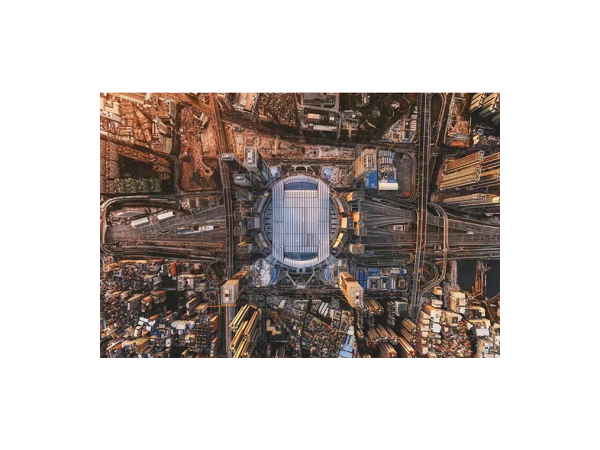

在这一点上,河南也是当代中国的缩影:就我所知,像郑州这样人口上千万的城市,社会横向的组织,如宗族、商会、俱乐部等,一概都不发达,似乎唯一还可以的,就是周口、南阳等地的同乡会,但这是乡土群体进城后自发的抱团,能团结到多大程度也很难说——甚至能真正发挥作用的同乡会,也是福建商会,本土同乡会听说没有什么公共属性的推动。

与此同时,这些年眼花缭乱的人口流动(郑州2010-2020年间人口暴增46%之多),更加剧了这种散沙化:随着城市的扩大和迁居,连亲戚之间的走动都更少了,很多人之所以住在一起,只不过碰巧看中同一个楼盘罢了,谈不上有什么相互帮扶的共同利益和纽带。

尽管这是现代城市的共同特征,但郑州的邻里可能比北京、上海更缺乏时间和机会磨炼和培养出联结感。

有郑州朋友因此向我感叹:项飙所说的“发现附近”,在本地现实中太难了,“大家不仅是对附近、具体的事物选择无视,对于远方、概念等,其实也没有什么兴趣”。

那他们关心什么?关心自己这个小家(甚至仅仅自己)的生存。对他人、对外界的漠视(弱联结),与这种内倾的高度关注(强联结)是一体两面:对他们来说,自顾尽力活下去就已耗尽了全力,没有余力再去关心外面,何况,那些跟自己有什么关系,为什么要自找麻烦?

因此,这样一个看似难以触动的散沙化个体,完全有可能是一个对家人全身心奉献的好人。

在他们的生活经历中,这是一种情有可原的选择:只有家人这样原生性的纽带,才能给他们带来安全感和存在意义。

与这种对外界的冷漠相对应的,是一种极强的忍受力,因为他们觉得一点苦难没什么了不起的(何况在他们的生活中,可能也别无选择),说不定还觉得像上海人那样在封控期间要吃要喝提要求很娇气。

在这种情况下,当别人抱怨时,他们也就更难同情了,因为觉得“那都不是个事儿”。

一位朋友说,她去年被封14天,抱怨了几句,立刻就有人说“有吃有喝给你送上门,还想怎样?”仿佛有别的要求就是矫情,“但我还要工作,要出游,要见朋友,我不是光吃喝睡觉就行了”。

这样一来,极强的忍受力,会将我们成为人的多余部分都舍弃掉,对“人”的理解也因此会有很大不同,因为,“你能活着就不错了”。

伴随着这种生存观的,还隐然有一种低自尊的心理。这也不难理解,因为在那样逼仄的环境下生活久了,人们很自然地学会不去抱太大的期望,你会觉得个人的力量太微弱了,还不如顺应现实,避免挑战权威带来的伤害——又或者,一如《道德动物》一书指出的,“个体无法在孤立的情形下提升社会地位,实现等级跃升的第一步是与地位较高的同类建立纽带关系,这就涉及服从和谦卑”。

这其实是一种穷人的生存哲学,并不只有中国社会如此。《美好时代的背后》一书刻画了印度孟买贫民窟里的现实:穷人们尽管处境相似,但他们却很难共情。

对那些试图得到他人尊重的苦人,人们只是不以为然地觉得,“一个瘸子不该抱有这样的奢望”。疲惫的民众为了微不足道的东西而相互竞争,对他人的苦难无动于衷,但这“无关乎生性残忍”,只是因为“在这些地方想当好人,是极为困难的事”。

到头来,愤怒和希望都私人化了,“无能为力的个人会把自己的缺失怪罪在无能为力的其他人身上。有时,他们试图摧毁彼此;有时,他们在过程中摧毁自己。运气好的话,他们会在蚕食其他穷人生活机会的过程中改善自身命运。”

最终,穷人产生了一种无力感,因为他们的努力得不到结果,就像一个女孩子说的:“我们尝试了这么多事情,世界却不朝我们的方向转动。”

对弱小的个体来说,最好的选择是适应现实,尽可能地避开降临到自己头上意外和灾难,因而机警成了一项堪称宝贵的特质。

一旦你理解了这种处境,就会意识到,此时要指责人们没能做得更好,可能显得有几分像是“何不食肉糜”;然而,遗憾的是,就算人们的生活处境早已摆脱困窘之后,这种生存哲学可能仍将长久伴随他们。

我无意苛责,只是想说:待在自己的洞穴里也许安全,但会让人无力,人生也并不是只有这一种活法,在可能的时候,你可以走出去看看,在一个更广阔的世界里,通过与他人的联系,你或许发现一个不一样的自己。