故事要从19年前说起。

2002年农历十月初二(11月6日),晚上7点,乌鲁木齐的晚霞映红了半座城市,路灯初亮,昏黄的灯光下,街道影影绰绰。

面馆老板周春红听到门外的嘈杂声,起身推门而出,模糊中看到三个男人拿着钢管和刀在追一个瘦高的男人,并在周春红面馆旁边的豫东宾馆门口擒住了他,连捅三刀,随后扬长而去。

瘦高男人就着身后的电线杆倒下,说了一句“我们儿孙不会放过你们的”。“血不是在流,是在往外喷涌”,周春红回忆说。这个瘦高男人因伤到腿部动脉,失血过多当场死亡,他倒下后说的那句话成了遗言。

40天后,一个身材瘦小、面容枯黄的陕北农妇找到周春红,想要知道瘦高男人临死的情景。周如实相告,妇人没什么表情,离开,继续找其他人询问。当时周春红并不知道,这名妇人是死者的妻子姬艳花。

那天晚上的死者名叫景有成,时年41岁,在新疆做煤炭生意,同时是陕西省延安市甘泉县公安局的“线人”。

多年后,回想当年重走丈夫遇害地点的情形,姬艳花说,景有成死后她暴瘦18斤,哭笑都没有力气,到达乌鲁木齐天津路豫东宾馆门口后突然就有了力量,“如果当时旁边没人的话,我会放声大哭”。

丈夫惨死街头像一座山一样压在姬艳花身上。为消解丈夫骤然离世带来的悲伤,姬艳花开始写日记,并于景死后40天北上新疆为夫申冤。时至今日,她仍频繁往返于延安、西安、北京,只为给丈夫讨一个公道。

岁月漫长,个中艰辛无处倾诉,她便把所有的经历记录在了日记中,时间跨度近20年。日记有对丈夫的思念,也有她这些年奔走的不忿与无奈,以及对与世俗和解的抗拒。

2018年12月29日,景有成遇害案的犯罪嫌疑人之一姜永德在事发16年后被抓捕,2020年4月8日,另一名涉案人郭二娃被收监。

得到消息后,姬艳花和子女抱着丈夫的照片痛哭。

2021年5月,延安市纪委监委发布消息称,甘泉县看守所原所长郭向东,看守所原民警张平,因为涉嫌严重违纪违法接受审查调查。据《财经》记者了解,2001年10月12日,当时还是抢劫嫌犯的郭二娃从甘泉县看守所逃脱,当天值班看守之一正是张平。(详见“陕西版“孙小果案”:抢劫越狱后杀害警方“线人”,离奇出狱成煤老板”)

19年前,姬艳花39岁,而今年她已58岁。对她来说,穿过层层幽暗隧道后,迷雾渐退,天光乍现。对于这一线光亮,她想拼命抓住,却又担心转瞬即逝。

最后的通话

“2002年十月初八,晴。夫,今天是你的火葬日,妻给你打一个长途电话,说说我心里的实话。得到你的不幸消息,本该马上来到你的身边。可不知什么原因,我没有来。我舍不得两个孩子,我要保护他们,让他们平安长大成人。如果有灵魂,你一定要保护我们娘仨。这个仇一定要报,今年报不了,十年、二十年、三十年……只要有一丝线索,我给你讨回这个公道。”

这是姬艳花的第一篇日记,写在景有成死后的第6天。对于丈夫的死,她心里始终有一根刺。

2002年农历十月初一,也就是景有成遇害前一天的晚上,他给带着两个孩子在陕北老家生活的妻子打了个电话:“好(姬艳花小名),给我借6000块钱去”。没一会儿,又回了一个电话,“不用了”。没过多久他又追加一个电话,“你和(找)甘泉县公安局要钱去”,随即电话挂断。姬艳花回拨过去,电话却始终没再接通。对于丈夫没头没尾的几句话,姬艳花一气之下拔了电话线,“不想理他”。

当时的冲动之举,让她悔恨至今。“你和甘泉县公安局要钱去”也成了她和丈夫之间最后的密语。

而电话的另一端,景有成将一直戴在手上、很少取下的金戒指摘下来,和存折一块儿压在了出租屋的枕头底下。待一个多月后姬艳花到达乌鲁木齐,戒指和存折被作为丈夫的遗物由警察交给她。

多年后,姬艳花还在不断回想和反问,丈夫当晚要钱是不是被人威胁了?他又说不要了,是不是已经意识到自己有危险,担心我以后还不起?我当时如果借到了钱,他是不是就不会死?他让我去跟甘泉县公安局要钱,是不是已经意识到自己“线人”的身份被出卖了?

这几个问题像千万只蚂蚁一样持续噬咬着她的心,但不管是乌鲁木齐、延安还是甘泉,检察院和公安局都没有给她答案。

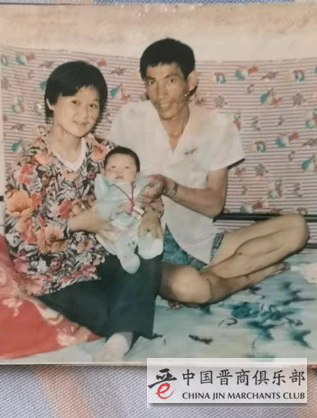

在景有成生前,姬艳花说自己就是一朵被丈夫精心呵护的花。过的是自己理想中的生活:做饭、照顾孩子、打点家人的衣服、打扫卫生,其余什么都不用做、什么都不用管。丈夫在家时,会在凌晨4点就起床去山上打水,把家里的水缸全部装满。“地里有农活的时候,我也会去,但是他会说,你什么都不用做,坐在树荫下跟我聊天就行,有时候下山路不好走,他就坚持背我下去”。

2000年4月,景有成走出了位于陕西省榆林市子洲县苗家坪的老家,暂别了黄土高坡上的四间窑洞、妻子和一双儿女,一人前往新疆做煤炭生意。这个时候,景有成的子洲同乡、在逃嫌犯郭二娃也在新疆做煤炭生意,但此时二人并不认识,也没有任何交集。

子洲县地处陕西省北部的黄土高原丘陵沟壑地区,煤炭资源丰富,为不甘于在土地里刨食的乡民提供了去外乡闯荡的资源和底气。正因为如此,新疆乌鲁木齐和库尔勒聚集了大量前来谋生的子洲“煤贩子”。

贩卖煤炭赚了些钱,景有成为妻子置办了全套的黄金首饰,以弥补他们结婚时什么都没买的遗憾。现在姬艳花右手无名指上的金戒指便是景有成那时为她买的,纵使往后岁月艰难,姬艳花始终没舍得将戒指卖掉换钱,“这是他留给我最后的念想”,她说。

生活的转变始于2001年初春的一个寒冷清晨。据姬艳花回忆,有一天,一个陌生人突然来到她家,和景有成说了会儿话后两人就出去了。三四天后景回来,她问他干什么去了,景回答,甘泉县公安局在抓人(郭二娃),他帮忙去了。害怕被对方报复,姬艳花当场和景有成大吵了一架,觉得他不应该这么做,景当即答应以后再也不做了。

不过姬艳花担心的事情最终还是发生了,一年半后,景有成被刺死在乌鲁木齐的街头。

在得知景有成死亡的那一霎那,姬艳花没有哭,相当冷静,“太过着急的时候,人是不会哭的”。相较于景有成的后事,得知消息的瞬间让她最揪心的却是周边的人会怎么看待景有成,“人家谁都不杀,只杀你,是不是你干了坏事了?我特别害怕别人认为他是个坏人”。

“我老公是警方的‘线人’,是为正义而死,是不丢人的吧?不能说他是坏人吧?”直到现在,她仍反复追问这个问题,想要从他人口中得到一个肯定的答案。

被当街猎杀的“线人”

“2003年元月3号,星期五。夫,你已经走了整整两个月了,在这漫漫的两月之间,你的妻是怎样度过来的,我不敢回忆。你就那么无情无义的走了。进入天堂,不在人间受苦受累了。如果有灵魂,你就给妻托一个梦以后该怎么生活好不好。我现在在天津路,你死去的地方,已经三次了,每次的感觉都不一样。我一个无能妇人,面临着所有困难。所有问题,妻是不敢面对”。

事发后40天,姬艳花第一次到景有成遇害的乌鲁木齐市天津路豫东宾馆门口,死亡的痕迹已被清除,两个电线杆之间有一堆雪,在距离景倒地死亡4米左右的地方,姬艳花定定站住。

之后,在乌鲁木齐市新市区新市区分局重案队刑警给她的资料中,姬艳花发现资料中写现场有一只掉落的棕色皮鞋。“他只有一双黑色的皮鞋,根本没有棕色皮鞋,他所有的衣服我都知道,哪来的棕色皮鞋?”

同时,这份资料向她心口插入了另一根无法拔除的刺。“这说明他走(死)的时候连鞋都没有,是光着脚的”,时隔近20年,她对这一点仍心存芥蒂,认为丈夫无法体面离世。“很多人,包括办案的警察对这一点毫不在意,但是我和他做了11年9个月28天的夫妻,我无法做到不在意”,她说。

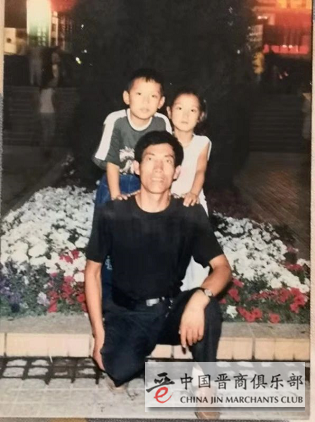

景有成遇害时,他和姬艳花的儿子11岁,女儿8岁。多年来,在儿女面前,姬艳花一直在拼尽力气克制眼泪,儿子哭的时候也不敢发出声音担心刺痛妈妈,但偶尔会有不受控的呜咽声流出。每当这个时候,女儿便会拿起胶带将哥哥的嘴封住,“粘住嘴就不会发出声音了”。

“她那时候还太小,哪知道真正的痛一直藏在心里”,姬艳花说。

2007年4月26日延安市中级人民法院发布的判决书披露了景有成的被害经过。2002年11月6日下午(农历十月初二),景有成与朋友到乌鲁木齐市五家渠运送煤炭时,恰遇郭二娃在此联系生意。郭二娃怀疑其2001年被逮捕是景有成举报,便质问景,景承认是自己告发所致。郭二娃便将景拉到他们乘坐的桑塔纳轿车上,在一起返回乌鲁木齐市区的途中,郭二娃打电话告知高怀定和姜永德,已经把告发他的人抓住了。到乌鲁木齐市豫东宾馆门前下车时,高怀定携带钢管,姜永德携带匕首前来。景有成见状转身跑离,高拿钢管砸景有成,未砸中,景被铁栏杆绊倒,郭二娃、高怀定、姜永德上前对景拳打脚踢。其间,姜永德持刀在景有成大腿部连刺三刀,致其失血性休克死亡。

截至判决时,姜永德仍在逃。对于另外两名犯罪嫌疑人郭二娃和高怀定,判决书显示,郭二娃犯故意伤害罪,判处有期徒刑10年,高怀定犯故意伤害罪判有期徒刑3年。

《财经》此前曾报道,出生于陕西省子洲县的郭二娃曾于1994年伙同他人实施抢劫。在其他人归案后,唯独郭二娃漏网。为了抓捕郭二娃归案,甘泉县警方曾派人到新疆侦查。2001年初,甘泉县警方主动与景有成联系,希望他通过子洲县老乡的关系,打探郭二娃的消息。2001年6月20日,在“线人”景有成的帮助下,潜逃7年的郭二娃在新疆库尔勒市落网。

按照甘泉县公安局时任主要领导的要求,该局当时的刑警大队长李忠联系了景有成。李忠曾出具书面证明称,他与“线人”景有成取得联系后,对方来到了他所住的宾馆,领走了5000元线人费,但景有成不愿意暴露身份和笔迹,没有打收条。

对于这种说法,姬艳花坚称他们夫妻没收过警方一分钱。“他(景有成)死的前一晚还说让我和甘泉县公安局拿钱,证明他之前根本没收钱,我后来也没去找甘泉县公安局要”。

事情的真相如何,以及当年景有成接受警方的游说成为“线人”,到底是出于正义感还是金钱的诱惑,随着景有成的死亡已无从知晓。但对活着的亲人来说,亡者身后背负着的种种“莫须有”猜忌却令生者蚀骨挠心。

姬艳花认为,只有案件被公平、公正的审理,还原真相,丈夫才能得到应得的尊重和公道。

人的命,天注定?

“2003年4月19日晚12点30分。夫,明天是你的生日,我就不给你过了。听人说,人死了后不过生日,你在那边过得好吗?妻真想你,不仅想你抱一抱,而是从各个方面都想。如果有灵魂,你看见我一天的可怜生活,经济上还没有缓,生活压力上,我实在受不了了。我用了我前所未有的力气。如果你在,我是不会这样可怜。真的好想你,用妻的语言是表达不出的。我得睡觉了,不然我又会哭的,我真的不能再哭了”。

景有成死后,姬艳花一度觉得生活无法继续,想过自杀。当时,她认为丈夫是因甘泉县公安局而死,他的孩子自然可以交给当地政府代为抚养。但是极度的悲痛过后,她否定了这种想法,觉得如果自己真这样做,对不起孩子,也对不起丈夫。

而事发后,她第一次觉得可以稍稍喘口气,是在决定从西安出发去新疆探寻丈夫死亡真相的时候,这让她觉得自己还活着。

出发前一晚,为省钱,她借宿在西安的姑姑家,姑父劝慰她:“人的命,天注定,是老天爷要把他(景有成)收走的”。姑父的话当即让她心里的苦闷减轻了许多,但也仅仅只是一瞬。迅速的,她判断出这是在用阿Q精神进行自我麻痹。而她,拒绝认命。

这是一种深入骨血的“倔强”。

姬艳花小时候,因为家里穷、兄弟姐妹多,她12岁才开始读小学,24岁第一次参加高考,落榜后,接连复读两年,直到26岁第三次高考落榜。相较于当时陕北地区农村女子20岁之前便结婚生子的常态,她无疑是一个“异类”。对于那时的心境,姬艳花回忆说自己有个大学梦,而为梦想全力以赴并没什么丢人的。

这种韧性和为目标全力以赴的执着也贯穿在为夫申冤的过程中。“没了老公,我就没了依靠,我又不想让孩子搭上他们自己的人生,只能强迫自己坚强起来”,她说。

2004年之前,姬艳花多次前往新疆和延安,询问案件的进展,督促警察尽快办案。回想起当年的那段日子,她紧皱着眉头接连感叹:“太难熬了”。

西安到乌鲁木齐的1043次列车承载了太多她不愿回首的过往。“我都是带着铺盖卷上火车,晚上就把被子铺开睡在人家的座椅下边”。绿皮车车厢狭窄,气味混杂,地上瓜子壳、塑料瓶、包装袋、鸡爪骨头散布,去新疆的53个小时中,姬艳花大多数时间需要与这些垃圾共处。

相较于噪杂的环境,更让姬艳花不能忍受的是“不公正”的判决。2007年延安市中级人民法院做出判决后,姬艳花开始持续在延安、西安和北京上访,在她看来,郭二娃为报复景有成向甘泉县公安局举报自己,伙同他人杀害景有成,杀人意图明显,应当认定其为故意杀人罪。

另外,在她看来,当年是谁向郭二娃泄露景有成的“线人”身份,直接导致景被恶意报复杀害,也应彻查。

据《财经》此前的报道,2001年郭二娃被警方逮捕后,被羁押于甘泉县看守所。该所原看守员高炳胜给郭二娃办完收监手续后,收到李忠叮嘱他要多照顾郭二娃的“吩咐”,李忠还给了高炳胜500元现金。

据高炳胜称,郭二娃属于重型嫌犯,收监时脚上带着脚镣。但三天后,轮到他值班时发现,郭二娃的脚镣不见了,而且有人送了很多东西。他后来得知,郭二娃被押回甘泉当天,其女友黄小平也抵达了甘泉县,就住在李忠家的窑洞里。黄小平属于典型的南方姑娘,不仅长相俊俏,出手也很大方,很快成为了甘泉县公安局几位领导的朋友。

2001年10月12日,高炳胜与同事张平一同在看守所值班。中途张平借故离开,高炳胜在甘泉县公安局时任主要领导授意下,将郭二娃从监室里提出来,还亲自送出看守所大门。

而2007年被延安市中院以故意伤害罪、抢劫罪、脱逃罪,数罪并罚判处18年有期徒刑的郭二娃,却于三年后就再次出现在新疆,继续做煤炭生意。此外,姜永德的网上追逃信息也离奇失踪。2017年,郭二娃回到子洲县裴家湾村老家,先后耗资1000多万元,买地修路准备建别墅,从重刑犯摇身一变成为了煤老板。而裴家湾村距离姬艳花现在居住的子洲县城仅20多公里。

这种颠覆性的转变,让姬艳花寝食难安,在她看来,如果郭二娃都可以逍遥法外,甚至以成功人士的身份刷新乡人的认知,那景有成的死又算什么?

“一切都还不能结束”

“2019.3.10号,早。我给县委书记打电话不接,给纪委书记打电话也不接,并发了信息。上天有眼,请尽快搜集直接和间接证据证言。要推翻伤害致死案的原判决定,还原报复杀人案的案情,必须要有一定的直接证据,跪求邱局长重视再重视。我的这辈子无能为力报答你的恩情,下辈子做牛做马也要报答您的大恩大德。我每天一直坚持看新闻读报纸学法律了解政策形势上访,我觉得他(景有成)死的不明不白”。

2007年至今,姬艳花一直辗转延安、西安、北京多地上访,向各方陈述案件判决的不合理之处,同时举报郭二娃提前出狱。

景有成遇害后很长一段时间,姬艳花没有经济来源,上访途中为省钱,她有些时候会乞讨,晚上则睡在街头、公园甚至公共厕所。在旁人甚至亲戚眼中,她卑微、渺小的如同一粒尘埃。但她不以为意,并以自己的方式坚守着个体尊严。“我要过饭,但我从来没跟任何人要过一分钱”,她说。

初到北京上访时,因为太过容易相信人,她好几次被同行的上访者或抢走或骗走随身携带着的干粮。对于这些,她现在已经释怀,“都是可怜人,那些人也不容易,否则怎么会抢东西吃”,随后她又笑着自言自语,“我是个心软的人,死后应该可以上天堂吧?”

对于申冤的这些年,中途有没有犹豫过、想过放弃的问题,姬艳花想了想说,有。常年上访,她自顾不暇,便把一双儿女送到了父母家。“老人带孩子的标准就是有口吃的,饿不死就行”,她说。

2004年冬天,当她从北京上访回到子洲的父母家中,发现儿子、女儿的衣服脖领处、棉袄的袖口、棉裤裤腰上到处都是来回爬动的虱子,两个孩子身上布满了被虱子咬出的红疙瘩。她当即抱着孩子大哭,想着再也不上访了,官司也不打了。那时她觉得,不能把孩子健康地抚养长大,同样对不起丈夫。

但这样的念头仅仅存留了两天,第三天,她改变了想法:“孩子的人生可以靠他们自己奋斗,可我老公的人生呢?一条人命啊,就那么没了,谁来为他做主?”随后,她又登上了去北京和西安的绿皮车。

但是前路艰难。姬艳花印象最深刻的一次经历是,2008年一个夏天的夜晚,她实在饿得不行了,舔着干裂的嘴唇,吞咽着口水,跟旁边同样上访的、浑身泥污的老人讨要了一个窝头,借了对方的塑料瓶接了点凉水喝。

多年后,她反复告诫女儿:“只要有一口吃的,一口水,人就可以重新充满力量,这就是车到山前必有路。人生,是没有绝境的”。这是2008年饥渴交加的夏夜她顿悟出的道理。

多年的上访经历,她还自己摸索出了一套规律,“拿延安来说,相关的部门周一上午要开晨会,所以上午是找不到人的,下午才能见到人,这样的话周一早上从家(子洲)出发就行,之前不懂,导致多花一晚上的冤枉钱。周四下午就可返程了,因为周五常常找不到管事的人”。

2019年夏天,姬艳花在去甘泉县公安局的路上手机被偷,她原想自认倒霉,但越想越气:“我的手机被偷是谁造成的?如果案子进展顺利,我怎么会出现在这里?手机又怎么会被偷?我现在的境况又是谁造成的?”于是,她在办公室“堵住”了时任甘泉县公安局局长,在后者授意下,甘泉县民政局给了姬艳花1000元用于购买手机。

一年后,张平因涉嫌严重违纪违法,接受纪律审查和监察调查的消息让姬艳花看到了希望,但却无法让她就此止步。“姜永德被捕两年半了,至今没有宣判;郭二娃还没被收监;当年甘泉县公安局内部到底是谁泄露我老公‘线人’的身份,也还没有定论。一切都还不能结束”。

在过去的将近20年,无数个日日夜夜,她怀揣着案件资料乘坐绿皮火车穿越秦岭隧道,四处寻找答案,山峦间偶尔透过的光线有时会令她恍惚,但她很快确定那不是终点。

有人跟她说,隧道是唯一的路。但隧道的彼岸是否是天堂,她不确定。

“我的一生都被偷走了”

“2021年6.5,早六点。睁开眼睛看手机是我的习惯。看见媳妇问:妈,你这几天在哪?家里呢?还是去延安了。我高兴而流泪,有媳妇真好,有她的关心更好,我女儿也是。我有三个孩子我很自豪。不求他们的吃、穿、喝,只求他们平安健康,也求他们在不忙之中的一个简短的微信和电话,就知足了。因为我一直沉浸在案子中,因此我没有时间因孤单而脆弱”。

在子洲、在苗家坪,没有人理解姬艳花。

很多时候人们甚至会在她面前毫不掩饰的说:“都那么多年了,哪还有什么感情,不知道怎么想的”。随着时间的推移,这种声音越来越多,姬艳花反而越来越沉默,很少辩解,“我也不指望你们理解我”。

“我不想一遍又一遍重述他的冤情。你看祥林嫂,到最后根本没有人同情她,甚至没有人耐心听她说话。人们更多的是将她作为茶余饭后的谈资,嘲笑她和她的不易,我不想自己和丈夫落入同样的田地”。

对于是什么支撑她为案件多年奔波的问题,她沉默了一会儿,说:“应该是我老公的灵魂,别人感受不到,但我知道他从未离开”。

她弟弟开玩笑说:“世界上要是有忘心草就好了,这样姐姐就可以把姐夫忘掉了”。

但是要彻底抹去一个人在世界上的生活痕迹、消除他曾经存在的事实,并不现实。

景有成死后,他的骨灰被姬艳花埋在高高的黄土坡上,那里可以俯瞰来来往往进出苗家坪的村民,“这样他才不会孤单”,她说。

而当不知道生活该怎么继续、甚至不知道该不该继续活着的时候,姬艳花便会来到景有成的坟头,跟他说说自己的苦闷,哭上一场,有时候哭累了,便就地仰身躺在山坡上。

黄土高坡绵延不断,北风吹过,风沙中,姬艳花的哭诉消失殆尽,一如她这么多年的挣扎般徒劳,没有任何回响。

多年来,姬艳花的父母、兄弟、子女都不赞成她继续为案件奔波。回归正常人的生活,是家人对她最大的期许。

姬艳花这些年一直跟着父母居住在子洲县城哥哥为父母准备的房子里,儿女读中学时便开始寄宿,不知是出于对母亲的抗拒亦或是其他原因,读大学后孩子们很少回家。姬艳花的日常生活则依赖兄弟姐妹的接济和自己打零工的收入,儿女的大学学费和生活费则由舅舅、姨妈负担。出于对兄弟姐妹的感激,她主动揽下了伺候父母的任务。

在和《财经》记者约定见面的前一晚,姬艳花的母亲因急病住院,滂沱大雨中,她独自撑伞将母亲送到了子洲县医院,到医院后,医生判断病情危重,需要转院。凌晨3点,姬艳花给《财经》记者发来信息,对自己将无法按时赴约表示抱歉。在后续与《财经》记者就老人身体状况进行沟通时,她罕见的没有控制住情绪,大哭:“我现在特别害怕,我真的不想失去妈妈”。

她的母亲已经86岁,父亲91岁,她对父母的依赖远超同龄人。对此,她解释到:“父母是我的旗帜、我的依靠。父母在,家就在。”

其实,她是渴望拥有一个家庭的。前年,她甚至重新整修了一间当年公婆为她和景有成在苗家坪修葺的窑洞,窑洞内挂着她捡回去的粉色窗帘。她很喜欢那间窑洞,一边展示照片一边兴奋地说,“你看,这是我家”。

但是亲人更希望她能走出景有成的影子,再找个伴儿过寻常的生活。正在读研究生的女儿甚至给她写过协议,说:“妈妈,你找一个老伴,我们不让你花他的钱,等我挣钱了我给你钱花。你生病后,我们也不会把你丢给对方,我们会照顾你。我们不会让你成为任何人的负担,就是想让你有个人陪,过正常的家庭生活”。

姬艳花也向亲友们表了态,等丈夫的案子尘埃落定后就马上找个老伴,否则她一天到晚为案子奔波,“有几个人能受得了呢,人家又凭什么包容我”。

理想的生活一直停留在想象中,她做饭、洗衣服,老伴帮忙打扫下卫生,两个人聊聊天,他陪她跳跳广场舞,她觉得这就足够了。

这是她梦寐以求的最寻常的人间烟火。

在姬艳花的潜意识中,自己的生活原本应该就是这样——如果景有成没有遇害的话。“可他却死了,只留给我两个娃娃和一条命案。这个案子偷走了我20年的时光,你说,我上辈子是不是欠他的?”她反问。但更多时候,她在一直诉说景有成的好,“以前邻居花100块钱买条裤子,他会立即给我100块钱,让我也去买。他肯定想不到,他死了以后,我再没买过一件衣服,一直在捡别人不要的旧衣服穿”。

问起案件了结后,她是否会真的改嫁,她又笑了,这次很笃定:“不会,我的一生都被偷走了”。

“如果上帝有灵魂,一定要让我老公在那边过上好日子,他真的是个好人”,她补充道。但如果坏人没有伏法,好人的“好”又该如何体现?

知情人告诉《财经》记者,陕西省政法队伍教育整顿开始后,郭二娃所涉案件受到高度重视。目前,有多人被专案组带走调查,包括甘泉县公安局多名干警。