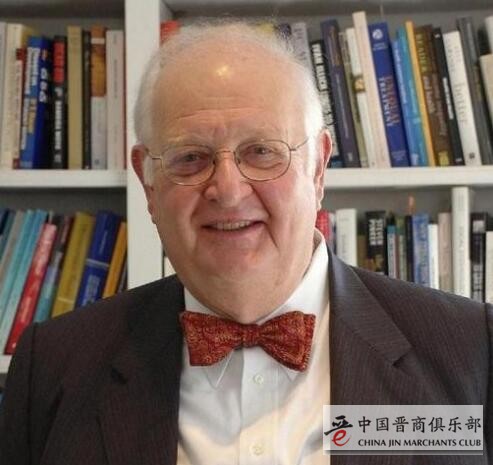

作者:安格斯-迪顿,2015年诺贝尔经济学奖得主, 普林斯顿大学伍德罗·威尔逊学院经济学和国际事务教授。他著有《胜利大逃亡》:健康,财富,以及不平等的起源。

公民地位包含着我们不与其他国家的国民共享的各种权利和责任。但“大同优先论”的“大同”部分忽略了我们对同胞公民的一切特殊义务。

“大同优先”似乎并非那么美好

国际发展援助的基础是罗宾汉原则:劫富济贫。在这一原则的指导下,目前国家发展机构、多边组织和非政府组织每年从发达国家那里转移1,350亿多美元给穷国。

罗宾汉原则的更加正式的术语是“大同优先论”(cosmopolitan prioritarianism),这是一条道德原则,认为我们应该以同样方式看待世界上的每一个人,不管他们住在何处,然后在专注于帮助最需要帮助的地方。拥有的越少,优先级别越高。这一隐含或直接的哲学指导着经济发展援助、卫生援助和人道主义紧急情况援助。

表面上,大同优先论有一定的道理。穷国人民的需要更加紧迫,并且穷国的物价水平要低得多,因此一美元或一欧元能够买到比美国或欧洲多一两倍的东西。把钱花在美国或欧洲不但更加昂贵,其流向也往往是境况很好的人(至少相对很好,从全球标准衡量),因此起不了多少行善的作用。

多年来,我一直在思考并试图衡量全球贫困,而这一指导原则总是大致正确。但我最近越来越对它感到迷茫,看起来事实和道德都有问题。

毫无疑问,我们在减少全球贫困方面取得了巨大的进步,更多地是通过增长和全球化而不是海外援助。过去40年,穷人的数量从二十亿以上下降到略低于十亿——考虑到世界人口的增加和长期经济增长的放缓(特别是2008年以后),这是一个了不起的成就。

尽管结果令人印象深刻并且值得欢呼雀跃,但减贫不是没有成本的。拯救了如此多穷国的全球化伤害了一些发达国家的人民,因为工厂和就业岗位被转移到劳动力更加廉价的地方。在道德上,这似乎是可以接受的代价,因为蒙受损失的人已经比获得收益的人富裕得多(也健康得多)。

一个长期存在的不安的原因是我们这些做出这一判断的人并不是最适合评估成本的人。和许多学界和发展界人士一样,我也是全球化的最大受益者之一——我们能够将我们的服务在比我们的父辈所能想象的更大更富有的市场上出售。

全球化对于不但没有获得好处,还因此受到冲击的人来说可没有那么美好。比如,我们早就知道,教育程度和收入较低的美国人四十年来几乎没有获得经济上的收益,美国劳动力市场底层环境相当残酷。但这些美国人蒙受全球化的影响有多严重?他们是否比现在正在原本位于他们的家乡的工厂里做工的亚洲人境况要好得多?

对大部分人来说,答案毫无疑问是肯定的。但几百万美国人——黑人、白人和西班牙裔——目前生活在人均收入不足每天2美元的家庭,每天2美元是世界银行用来定义印度或非洲赤贫级贫困水平的标准。凭借这一收入在美国找到容身之所非常难,因此,美国的每天2美元贫困程度几乎必然要比印度或非洲的每天2美元严重得多。

除此之外,美国人大肆标榜的机会平等正在受到威胁。在全球化中失去工厂的乡镇和城市也失去了税基,因而难以维持下一代“逆袭”的途径——高质量学校。精英学校招徕富人掏腰包,吸引少数族裔纠正百年来的歧视问题,但这毫无疑问在白人工作阶级中间种下了仇恨,他们的孩子在美丽新世界中没有容身之地。

我本人与安妮·凯斯(Anne Case)的工作揭示了更多不幸的迹象。我们记录到白人非西班牙裔呈现出上升的“死于绝望”的趋势——包括自杀、酗酒和偶然性处方药和非法药物服用过量。2015年美国总死亡率比2014年更高,而寿命预期有所下降。

我们可以讨论物质生活水平的衡量标准,通胀是否高估、生活水平的提高是否低估;或学校是否真的全面衰败。但死亡很难轻描淡写地掩饰过去。也许最大的需要存在于地球另一头并非那么明显的事实。

公民地位包含着我们不与其他国家的国民共享的各种权利和责任。但“大同优先论”的“大同”部分忽略了我们对同胞公民的一切特殊义务。

我们可以将这些权利和义务视为某种共同保险契约:我们拒绝忍受同胞公民遭遇某些种类的不平等性,在面临集体威胁时,我们每一个人都有责任提供帮助——也有权利期待得到帮助。这些责任不抹杀、也不凌驾于我们对于正在世界其他地方受苦的人的责任,但它们确实意味着如果我们只从物质需要来判断,就有可能将重要的考虑因素排除在外。

当公民相信精英关注大洋彼岸甚于关注眼皮周围时,保险就会破产,我们将分裂成各个派系,而被抛弃的人将变得愤怒不已,对不再服务于他们的政治失望。我们也许不同意他们所寻求的解决方案,但我们忽视他们真正的怨气所在对于他们和我们都很危险。