1937年7月7日,日本发动全面侵华战争。日军纷纷,漂洋过海,来犯我疆,企图三个月之内,决胜凯旋。未想,东瀛举国,从此步入战争泥潭,一战便是八年,最终却以战败鼠窜而归。期间,日军士兵纷纷写家书,聊以度日排忧。

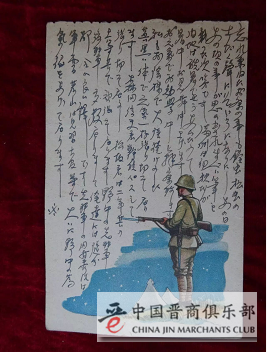

在建川博物馆聚落,日本侵华罪行馆一隅,便陈列着三千余封侵华日军家书。

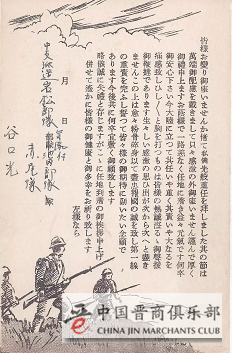

纸页泛黄,字迹清晰。走进历史的扉页,我们似乎看到,一盏青灯之下,日军卸下凶残,以温情之笔,写下“思念”与“平安”。

有一位丈夫对妻子的“思念”。这位驻扎于中国东北的日本士兵,以如水的柔情向妻子细数日常饮食与思念问候,也会对自己参与的训练、出差和任务轻描淡写几笔。他写道:在中国农历新年,他们被村子里的鞭炮声惊醒,以为是有战斗发生。却有意省略了:他们在中国的大年之夜,杀气腾腾地冲进村子,给中国百姓带来灭顶之灾。有关血腥与罪恶,他决口不提。

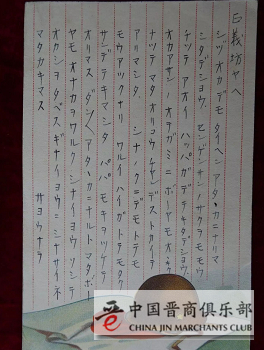

有一位父亲对女儿的“牵挂”。这位军官很关心女儿的学习和生活。他以极细腻的笔触向她分享自己在异国的新鲜见闻,同时也以大量笔墨助她解读成长困惑。然而,他还会在信中对女儿进行可怕的军国主义教育,他教导女儿“效忠天皇”,要不惜为战争奉献生命。

有一个日本工厂和侵略前线的通信。这些信记录了一座日本工厂是如何围绕战争而运作的。工人们生产之余,进行着无缝隙兵训。在一些“纪念日”,他们高唱战歌,向前线“敬礼”。这些工人随时做着应召入伍的准备,他们的组织和生活,本身就是一种全民皆兵的军事化形态。

......

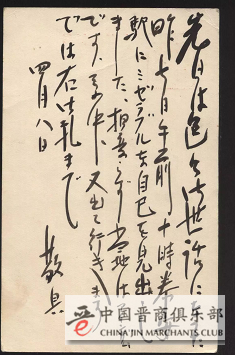

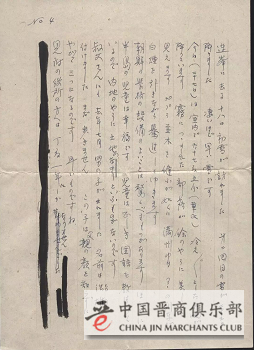

我们会发现这些信件中有多处被涂抹的痕迹。战时日本制定了极严格的书信审查制度,为避免军事机密泄露,有关军队开拔的细节或是地名,一概会被信件审查者涂抹掉。

.png)

军国主义几无间隙的渗透,前方亲人入情入理的麻痹。在这样的战争魅影中,日本本土的青年、妇女、童叟,饱受荼毒,人道善恶意识逐渐模糊,歪曲,至丧失。他们倾尽全力地支援前线,沦为助力战争的机器,他们为“天皇”和“圣战”不惜一切代价。

1944年,日本工厂,三位女学生在教官的指导下练习操作机床的技术。

1996年,建川博物馆馆主樊建川,在日本京都、奈良逛街时,在当地的文物商店里和地摊上,发现了大量日本“二战”时期的杂志、画报、书信等物,其中有不少与中国有关。

“我见到就买,仅购买、翻拍的书信图片就超过20万张,我是一次性就把东西买了,装进集装箱给拉回来的。”樊建川说。他自诩这种做法为“扫荡”。

自那时起,樊建川每年都会去日本“扫荡”几次。迄今,他收集的日军家书已有三千余封。“我想弄清楚,这些写信人在中国的土地上肆虐的时候,面对自己的家人,又会说些什么?”樊建川说。

这些家书,其主人,战死沙场,回归故里,或流亡海外,已不得而知。但在烽火岁月中,它们必定给了收信人莫大的安慰与鼓励。聚沙成塔,它们汇成日军侵华罪行的铁证。日本侵华罪行馆设计者,日本著名建筑大师矶崎新说:“这些信写得非常仔细,如果把这些一个字一个字地翻译出来,战争就在里面了。”

樊建川在日本京都收集日军书信

然而时值今天,日本当局仍在对历史刻意歪曲和模糊,一如当年这些家书种种隐瞒和粉饰。

当我们以历史的眼光重读这些书信,我们还会发现它们新的价值:唯有正视与尊重历史,才能赢得真正永久的和平。

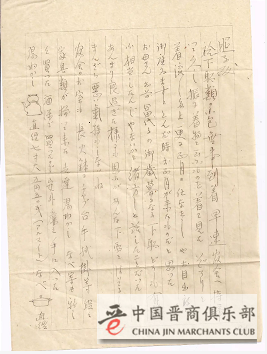

附:冈次郎写给正子小姐的书信

正子小姐:

今天从您姐姐治子小姐那里收到了信、漫画、新闻三样东西,我也已经读过了,实在是感谢。

我和战友们都十分高兴。在战地上,想到你们姐妹美丽的样子,我和战友都露出了笑颜。

我和战友一起讨论治子小姐来信的时候,军犬班的人员也全都在,他们都说要当治子小姐的哥哥,于是我就成为他们的代表了,你看怎样呢。

上海战线生还的海军勇士,有个有些害羞的人,把杀人当作有意思的事来玩儿(仅限于旧战线),他说只会对异性客气一点,真是个笨蛋。有意思吧!

今天或者明天,就会有出动的命令吧,我们都翘首以待,丝毫没有退缩。战友们都遗憾的说,如果能早点出动,那么战争就能早点结束。我现在正在南京城外担任警备工作,没有遇到什么有意思的事。

托皇军的福,和平的曙光已经照耀在了江南各地。这里随处可以看到战败国那些悠闲的支那人,继续在和平之乡生活着。

这里正是寒风吹拂,白雪皑皑,寒气刺骨啊。

我想国内一定也是十分寒冷吧,山顶上一定覆盖白雪吧。

正子小姐,以及您的家人,请在严寒时节多多保重身体。

写于战地

冈次郎 敬上