中国于20世纪60年代开始在部分地区试行计划生育,1973年在全国展开;1980年在全国实行独生子女政策。总和生育率(简称“生育率”,指妇女人均生孩子数)从1973年的4.54快速地降至1990年的2.30、2000年的1.22、2015年的1.05。没有实行计划生育的印度,生育率则是自发地降至2017年的2.18。

空前严峻的人口形势

生育率快速下降使得中国的人口结构快速老化。60+岁人口占总人口的比例从7.4%提高到17.6%,中国只花了38年(1980年-2018年),日本56年(1934年-1990年),美国91年(1917年-2008年),法国105年(1861年-1966年)。中位年龄从22.4岁提高到39.8岁,中国只花了38年(1980年-2018年),日本45年(1951年-1995年),美国133年(1894年-2027年)。

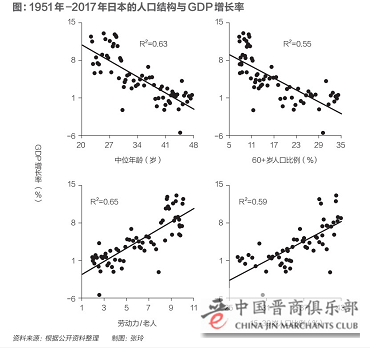

劳动力(尤其是15岁-39岁人口)是驱动经济的动力(生产、消费、创新),老年化则是阻力。比较日本和欧洲各国的人口结构和经济增长率,发现随着中位年龄和60+岁人口比例的提高、劳动力/老人(20岁-64岁/65+岁)和15岁-39岁人口比例下降,经济增长率直线下降。

日本在1992年爆发了经济危机,1992年-2017年的经济年均只增长了0.93%,本质是人口危机。1992年、2017年日本的中位年龄分别高达38.5岁、47.6岁,60+岁人口比例分别高达18.7%、34.1%,劳动力/老人(20岁-64岁/65+岁)分别降至4.8、2.0,15岁-39岁人口比例分别降至35.0%、26.4%。20岁-49岁黄金年龄劳动力则是在1995年开始负增长。

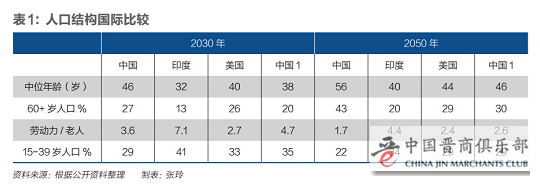

表1假设今后中国的生育率稳定在1.2(难度很大),其他国家则按联合国《世界人口展望(2017)》的中、低方案平均。“中国1”是假设中国从未实行计划生育。

可见,今后中国的人口结构远不如印度和美国。而如果中国未曾实行计划生育,那么经济还能高速增长十多年,并可以长期与美国、印度在世界经济舞台上博弈。

中国的15岁-39岁人口过早地在2003年开始负增长,随后开始出现用工荒;20岁-49岁的劳动力也在2012年达到峰值后就开始负增长,奠定了2012年经济开始下行的人口学基础。1980年中国的20岁-49岁人口是印度的1.45倍,而2019年开始少于印度,到2039年、2050年将只是印度的60%、48%。

中国的中位年龄、60+岁人口比例、劳动力/老人、15岁-39岁人口比例分别在2015年、2022年、2023年、2020年达到日本1992年的水平,然后分别在2034年、2039年、2043年、2034年达到日本2017年的水平。可见,中国2020年、2038年前后的人口结构分别类似于日本1992年、2017年。印度则是要到2048年前后,人口结构才会类似日本1992年。

当然,人口并非经济发展的充分条件,只是最重要的必要条件,并且中国目前还没有达到日本1992年那种发展阶段,经济结构也不同,因此经济增速还不至于如日本1992年之后那么低,但是下行压力将不断增加。如何在恶劣的人口结构下保持经济的持续增长,将是产业界和经济学界的长期任务。

人口政策的历史性转向

2014年后中国相继实行单独二孩、全面二孩政策。2018年3月,“计划生育”从国务院部委机构中消失;8月,民法典删除了计划生育内容;9月,国家卫健委的三个与计划生育相关的机构均被撤销。《易》:“日新之谓盛德”;《诗经》:“周虽旧邦,其命维新”。人口政策的不断“日新”、“维新”,标志着我们的制度还有活力。有理由相信,计划生育即将退出历史舞台,中国将迎来一个“尊重生命、保障人权、视人口为财富”的崭新时代。

有人认为只需要还权于民,任其自然。但是光有生育权是不够的,还需要得到保障。就像种菜一样,播种后,还需要松土、除草、施肥,但不能拔苗助长(强制)。

在甲骨文里,“帝”字象花蒂之形,蒂落生果,表示有造物之德,可见政府的首要职责就是发展人口。古代主要是通过强化家庭价值、经济激励,让人口具有“造血功能”。

中国古代多次因为战乱导致人口锐减,但是由于有旺盛的“造血功能”,人口能迅速恢复,文明延绵不断。而吐蕃、古罗马等很多曾经非常辉煌的文明,后面在人口上患了再生障碍性贫血(再障),人口减少,文明衰微。比如7世纪吐蕃人口约有1000万,唐朝人口3000多万;但是1953年藏族人口减至275万,而汉族人口却增至5.4亿。罗马帝国则最终被日耳曼人所灭,欧洲进入长达千年的中世纪,文明倒退。

但是现在东亚文化圈却患了“再障”,生育率是全球最低,比如2001年-2016年的平均生育率,中国香港、中国澳门、中国台湾、韩国分别只有1.07、1.02、1.15、1.20,而美国、欧盟、印度、拉美分别还有1.97、1.54、2.64、2.26。2001年-2017年新加坡的马来裔的生育率为1.91,华裔只有1.11。

中国大陆还因为几十年的计划生育改变了生育观,理想子女数只有1.7个-1.8个,全球最低。而实际生育率远低于理想子女数,比如日本1992年-2010年平均理想子女数是2.53个,实际生育率只有1.37个。近年中国台湾的理想子女数还在2.0个以上,但是实际生育率只有1.1。

一孩次生育率反映生育环境的好坏。2015年中国台湾、韩国、日本的一孩次生育率分别为0.60、0.63、0.71,总和生育率分别为1.18、1.24、1.45。中国都可以生一个孩子,不存在超生漏报,2015年全国、上海、东北的一孩次生育率分别只有0.56、0.47、0.41,意味着即便如日本那样鼓励生育,总和生育率也达不到1.2、1.0、0.8。

中国的社会、经济、教育模式也都是围绕主流家庭只有一个孩子而进行的,并将惯性延续。如果“任其自然”,全国的生育率将如东北那样继续狂跌。可见,中国面临三重人口危机:人口结构快速恶化,生育率下降势能很大,育龄妇女在快速减少(20岁-34岁妇女从2011年的1.52亿减至2035年的0.88亿)。

人口政策如何另辟蹊径

1.成立国家人口安全委员会。

人口再生产和物质再生产是人类社会的两大支柱。并且人口还是影响经济的决定性因素,而政治、国防、文化以及民族心理的安全也都有赖于人口安全。

1999年俄罗斯的生育率降至1.16,普京总统认识到是“国家危机”,亲任“国家优先发展计划”主席,制定了一系列反危机措施,将生育率提升到2015年的1.78;但是2017年又降至1.62,说明俄的人口还不具备“造血”能力。

在东亚地区,鼓励生育最成功的是日本,将生育率从2005年的1.26提升到2015年的1.45;但是2017年又降至1.43,说明目前这种靠“输血”来鼓励生育的模式可能走到了尽头。

即便中国的各项政策达到美国的水平,生育率也难以提升。1990年美国全国生育率为2.1,白人1.9,华裔只有1.4;2010年加州的生育率为1.9,华裔只有1.3。何况,美国的政策也不可持续,生育率从2007年的2.12降到2018年的1.76。随着老年福利压制儿童福利,婚育年龄的推迟,生育率可能还将下降。

可见,在人口政策上,国际经验非常有限,而中国的人口形势又最为严峻。如果继续现在的社会经济模式,将陷入“低生育率—经济恶化—超低生育率”的恶性循环。中国必须进行“范式革命”,对社会、经济、政治、教育、文化等各领域进行大刀阔斧的改革,其难度和深度都将远超1979年的经济改革。如果能有效提升生育率,走向“人旺—财旺—人旺—财更旺”的良性循环,那么将奠定今后几十年、上百年经济繁荣、社会稳定、国力上升的人口学基础,可以说是“再造中华”。

如果继续现在的社会经济模式,将陷入“低生育率—经济恶化—超低生育率”的恶性循环。中国必须进行“范式革命”,对社会、经济、政治、教育、文化等各领域进行大刀阔斧的改革,其难度和深度都将远超1979年的经济改革。

2.提高生育意愿。

(1)强化家庭价值。家庭是人口再生产基本单位,家庭价值是人口发展的文化滋养。美国的生育率从1960年的3.65降至1976年的1.74,卡特总统认识到“美国家庭出了毛病”,五次召开专门会议商讨制定新的家庭政策。1981年里根总统上台后,恢复传统的家庭价值,并出台了一系列有利于人口发展的经济政策,将生育率提升到1990年的2.1。1992年,美国总统选举就家庭价值进行辩论,老布什认为“大都市的衰落源于家庭的衰落”,佩罗特认为“有强大的家庭,才会有强大的国家”,克林顿认为“总统对家庭价值取向负有责任”。小布什2001年当选总统后承诺“对强化家庭提供前所未有的支持。通过多种方式帮助人们走入婚姻并保持婚姻”,耗费20亿美元以“恢复传统婚姻文化”。美国人由于更恪守家庭价值,生育率也高于其他发达国家。

回归传统家庭价值也是俄罗斯人口政策的重要组成部分。东亚的传统家庭价值被现代经济模式摧残得最严重,日本相对来说保存得最好,生育率也最高。中国东北和大城市的一孩次生育率如此低,不仅是因为养不起孩子,更是因为家庭价值淡薄。

传统家庭价值是“自然进化”的结果,建议对其进行“托古”(不偏离“自然法则”)、“改制”(洗去糟粕,保留精华,重建经济基础),也借鉴其他文明有利于生育的价值观和制度设计。

(2)改革社保制。战国时,从事商业能获得更多利润,很多人便“舍本(农)而事末(商)”;商鞅规定只有“农、战”才能获取秦爵,于是百姓便“喜农而乐战”。社保制让养幼与养老脱钩,“造物”有酬,“造人”无偿,于是越来越多人忙于“造物”而少(不)“造人”。建议改革社保制,以夫妻为“共同纳税人”,让养老与养幼挂钩,多孩多得。现在法国、俄罗斯也开始将养老与养幼挂钩,比如妇女生孩子也算工龄,多生孩子可提前退休。

3.提高养育能力。

(1)改善就业结构。男性劳动参与率下降导致养家能力下降,是发达国家生育率下降的原因之一,比如日本15+岁男性劳动参与率从1970年的82%降到1990年的77%、2016年的71%。韩国2017年的生育率只有1.05,预计2018年将降至0.96,部分是因为男青年劳动参与率过低;韩国的25岁-29岁男性劳动参与率从1980年的95%降到2016年的78%(日本还有94%)。2016年意大利的15+岁男性、25岁-29岁男性劳动参与率分别只有58%、76%,生育率也只有1.35。

中国15+岁的劳动参与率,男性从1990年的85%降到2017年的76%,同期女性从73%降到61%(美国、英国、日本分别是56%、57%、50%),此趋势值得警惕。如果主流家庭能生三个孩子,那么妇女的劳动参与率还将下降,低于55%将不利于妇女本人、家庭和国家。应该努力让男性劳动参与率不低于75%,女性不低于55%,以保证养育能力。

(2)降低城市人口密度。东京49个区、市的人口密度与2007年-2013年平均生育率强负相关,相关系数为-0.67。每平方公里1.5万-2.2万人的几个区,民不聊“生”,生育率只有0.9;每平方公里少于7000人的几个市,生育率为1.4。

伦敦每平方公里5700人,2016年全市生育率1.72,32个区的人口密度也与生育率强负相关,相关系数为-0.71。每平方公里1.1万-1.6万人的几个区,生育率只有1.2-1.4;每平方公里少于6000人的几个区,生育率还有2.0。

美国芝加哥、费城、迈阿密的中心城区每平方公里都只有4000多人,建成区则只有1000多人。美国房价只是家庭收入的四五倍。大城市的平均通勤时间只有20多分钟,生育率为1.7-1.9。

而中国连县城的建成区也全部以每平方公里超过1万人进行规划的,省会普遍超过2万人,上海、广州的一些区超过3万人。中国需要探索如何将现有城市改造得更加“宜生”,并增加城市的土地供应。

目前中国有近60%的人口生活在城市,但是城市建成区只占0.7%的国土面积、5%的耕地面积,远少于抛荒的耕地。土地既要用于“产粮”,更要用于“产人”。即便所有城市的人口密度降至每平方公里4000人,也有足够的土地。降低人口密度,可以降低房价、改善交通、缩短通勤时间,并降低企业成本、增加经济活力。

4.保护生育能力。

“生育障碍率”指生理上难以成功活产孩子的比例,30岁以下妇女为11%,35岁-39岁增至39%。30岁以下孕妇的自然流产率为10%-15%,40岁增至35%。妇女怀唐氏综合征孩子的概率,20岁只有1/2000,35岁升至1/350,45岁高达1/30。男性不孕率也在快速上升。

(1)修改法定结婚年龄。1980年中国为了推行计划生育,将法定最低结婚年龄推迟到男22岁、女20岁,并鼓励晚婚(男25岁、女23岁)晚育。欧美很多国家的结婚年龄更符合人性,法定年龄18岁,经父母同意和/或法院许可,可在16岁结婚。如果美国的结婚年龄也如中国一样,那么大量21岁以下怀孕妇女将不得不选择堕胎,2007年的生育率也只有1.90,而不是2.12。建议参照国际惯例,修改法定结婚最低年龄,让人们有更多的选择和自由。

(2)改革教育、立业、成家模式。美国的生育率从2007年的2.12降至2017年的1.76,原因之一是妇女平均初育年龄从25岁提高到27岁。

东亚地区有重视教育的孟母情结,现在又追求“先立业再成家”,婚育年龄最晚,生育率最低,生育缺陷率最高。比如2015年美国妇女平均初育年龄为26.4岁,而日本、韩国、中国台湾分别高达30.7岁、31.2岁、30.5岁。2015年美国、俄罗斯、日本、韩国妇女的总和生育率分别为1.84、1.78、1.45、1.24,其中30+岁分别为0.825、0.657、0.855、0.854,15岁-29岁分别为1.017、1.133、0.593、0.385。可见,韩国、日本的总和生育率比美国、俄罗斯低,主要是因为30岁以下妇女生育太少。这也可以解释为什么俄罗斯能将生育率提升到1.78,而日本只能提升到1.45。

俄罗斯的中小学都在社区内,走路上学,降低养育成本;从小学到高中只有11年,其实还可以缩短为10年,因为现在有很多电子化的教辅工具,教育效率大幅提高。

生育时间是非常短暂的,而受教、立业的时间却是充裕的,互联网也为终身学习提供了可能,没有必要挤压生育时间。东亚地区要提升生育率,必须改变教育模式,并恢复“先成家后立业”的传统。