朔州 一个塞外古城的DV梦想(图)

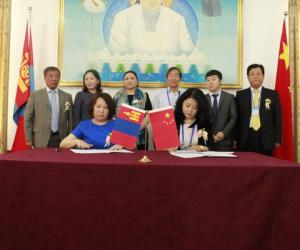

朔州DV俱乐部成立授牌仪式

一种时尚前卫的艺术表现方式,一座沧桑质朴的晋北小城。

8月27日晚,第四届中国旅游电视周暨首届中国(西口)DV文化节开幕盛典在山西右玉隆重举行。8月30日,国内首家由中国电视艺术家协会DV委员会授牌的DV俱乐部——朔州DV俱乐部在朔州隆重成立。从此,“中国(西口)DV文化节”将永久落户朔州。

山西的DV轨迹

8月27日晚,首届中国(西口)DV文化节全国DV作品大赛颁奖盛典在右玉举行。这是目前为止中国DV领域的最大盛事。

颁奖盛典上,共有三部山西作品获奖。其中最佳作品的短片一等奖,颁给了一名22岁的太原小伙。他的DV作品《给妈妈的一封信》,讲述了一个在“5·12”地震中失去父母的孩子,他写信告诉妈妈自己得到全社会相助、生活幸福的故事。感人至深。

2009年,成都理工大学广播影视学院大一学生王绍涵,随系里去灾区采访拍摄地震一周年纪录片,由此开始关注灾区。2010年,他跟随焦波老师开始了对灾区震后孤儿的跟踪拍摄。整整一年的拍摄,“我们突然意识到,自己记录的不仅仅是一个孤儿家庭一年来的风风雨雨,同时也记录了一个大时代背景下人们的生存状态。我也终于明白,做纪录片最艰难的,是面对拍摄对象悲惨无常命运时的扼腕叹息。我们所能做的只是客观地记录,记录下这些大悲大喜,记录下这些人世间的酸甜苦辣。至此,我知道了什么叫做影像的力量。”

王绍涵的感触,或许是中国当下7500万DV爱好者的心声。在这个人人都可以成为拍客的时代,DV已经不再新鲜。始终游离在主流表达方式之外的它,显示出了越来越强大的生命力。

实际上,早在DV尚未盛行的2004年,山西的DV作品已经成绩不俗。

2003年,在大同矿工家庭长大的21岁“北漂”青年晓鹏,获得了第25届法国真实电影节最佳青年电影制作人伊文思奖。他是当年在该电影节上惟一获奖的中国人。他的获奖作品《八矿》,是同煤集团挖金湾矿矿工群体的生活实景记录。穿行巷道的小火车、发牢骚的老头、喝酒和泡澡堂的年轻矿工、过度开发的煤矿,曾经山花烂漫的山坡与清澈见底的小河,已经变成光秃秃的山头与枯涸的干沟……

更早些,在DV还根本不为大众所知的2001年,太原高校教师胡新宇已经拍摄了DV长篇作品,并以“独立影像”的身份,开始出现在德国、新加坡、法国、日本等国际纪录片类电影节庆活动中,在圈内颇有声名。

本届DV作品大赛,评委会共收到作品476份,其中来自山西的作品占到1/10。在短篇一等奖之外,获得长篇三等奖的刘宇飞、获得短篇三等奖的成佳,都是山西职业艺术学院的在校生。此外,还有两部受到评委一致好评,但因个别镜头与评奖原则不符而未能获奖。

“中国的DV元年”

DV与纪录片是有区别的。我们可以从另一个角度理解:思考好了才创作、要表达某种观念与思想的独立影像是纪录片。而单纯的记录更多地被称作DV。

总之,DV——DigitaVideo——数码视频,从普通人无缘问津的昂贵专业摄像机,到小巧轻便的手持DV机,再到随手可拍的手机;从“让人得到一种表达的快感、一种情感的释放”的初衷,到自发自觉的深切人文关怀。短短几年中,中国的民间影像记录迅速发展,一个日益壮大的民间影像记录群体,已开始用这种特殊的语言来关注中国社会现实最核心最底层的问题和存在。

网络时代的发展谁也无法预料。今天的DV爱好者已是一个庞大的和相对稳定的群体。职业拍客作为DV群落内的一个独特的分支,他们已经能够凭借DV作品及其衍生出来的渠道创造经济价值。中国职业拍客目前大约有五千人。

“芝麻”(网名)是影响极大的网络视频“西单女孩”“中国阿甘”的拍摄者,被誉为“中国第一拍客”。几年前,当土豆等视频网站刚刚崛起时,他便在优酷、新浪等四个视频网站上同时注册并上传作品。此后凭着敏感与激情,他渐渐从一名网络精英用户变身为一名职业拍客。2007年10月24日在“嫦娥一号”发射现场,他是现场惟一一个以“拍客”身份与其他众多媒体同时进行拍摄的记录者。

他称自己为“体移动探头”。“我这样的芝麻小人物,用平民的眼光去观察、记录生活中的芝麻小事”,然而,突然有一天,这些芝麻小事所含的深意与造成的社会影响却极为深远。他在网络上的视频空间点击率已经超过两亿。他也成为了网络时代的“草根星探”。他曾拍摄过的晋南一对大学生“猪倌”夫妇(本报曾做专题报道),就是他从遍布各地的“DV线人”那里得到的线索。

行前 ,“芝麻”通过网络宣布了自己将到山西采风的消息。到达右玉的第二天,一个小伙子就风尘仆仆地从运城专程赶来找他。这是一名酷爱唱歌的陈醋推销员,他希望“芝麻”把他拍下来并放在网络上。

一切平民化的东西都是有生命力的。而DV便是民众争取话语权的一个介质。民众对这个话语权的渴望太深了。对于平民百姓,DV已经成为他们最可信任和依赖的一个倾诉或者表达渠道。

尽管各地都拥有众多的DV爱好者和拍摄者,但这个群体结构是松散的,或者根本就谈不上结构。首届中国(西口)DV文化节的举办,成为所有DV爱好者的一件盛事。在网络之外,他们终于拥有了一个“更具主流价值判断”的展示作品的平台。一名来自北京的获奖者这样感慨:2011年成为中国的DV元年。

从这个意义上讲,右玉,成为了一个标志。它在影像历史上留下了重重的一笔。

拍客聚焦塞外

首届中国(西口)DV文化节,这样一个时尚前卫的艺术形态节庆,竟然在塞北小县右玉惊艳亮相,并将从此长期栖落于朔州。中国首家由中国电视艺术家协会DV委员会授牌的DV俱乐部也在朔州成立。

中国电视艺术协会DV委员会副主任、著名的央视科教节目总监冯存礼老师感触颇深:“一方面,中国的西口文化在中国经济、文化、历史各领域都有着极其重要的作用,它有足够值得深入挖掘的分量。另一方面,在十分恶劣的自然条件下,60年间18位县委书记带领全县人民,用心血和汗水将沙丘和荒山变成了林海茫茫,这种右玉精神深深吸引了我们。这是一个双向的选择。希望我们的拍客们能够在这个活动中采到这种右玉精神之风,并把它展示给全国的电视观众。”

中视协DV委员会一位资深工作人员感触颇深:“倡导普通民众用DV记录生活,发掘和拓展日益壮大的DV爱好者群体,凸显DV引人向上的社会价值——自去年6月中国电视艺术家协会DV委员会成立后,他们就与许多地方电视台接洽过举办首届DV文化节的活动创意。然而多地或者对DV以及DV背后深藏的力量不够理解,认为它根本没有技术含量;或者虽然理解却不理睬,因为看不到经济收益的考量。而在协会创立发展面临这种困境的同时,山西朔州却以非凡的目光与胸怀在寻找着一种更好的文化诉求方式。”

于是双方一拍即合。8月27日上午,来自全国各地各行业的40多名拍客齐聚右玉。首届中国(西口)DV文化节采风活动开幕式上,中国电视艺术家协会DV委员会顾问,全国政协委员、中国文联副主席赵化勇,为来自全国各地的DV爱好者朔州采风团授旗。

寻古道,走西口,看朔州。中国西口·DV文化节发现穿越之旅启程了。现代影像在西口古道上的采风活动启动了。

朔州的DV力量

三天中,拍客们用手中的DV记录下这片土地上迷人的文化交织:苍凉的边塞文化、豪放的游牧文化、古朴的农耕文化、酷烈的军事文化、多彩的民俗文化……

在中国最大的露天煤矿——平朔安太堡露天煤矿那极为壮观的工地上,拍客们惊叹于现代化矿山的效率与气魄。在静谧偏远的山村,拍客们又感于村人的质朴善良。京牌越野车队第一次开进了右卫镇外的富家沟。这是一个仅有三户人家的小山村,至今不通水电,村人靠种地和放羊为生。而当拍客们问到一户村民“想没想过出去打工”时,主人笑容中充满自豪:“出去打工会耽误了娃们读书!”原来在县里上学的三姐妹学习都极努力,简陋的家中,满墙贴着的奖状是这个家惟一却最美的装点。

江苏拍客张晶晶被大大震动了。“在来山西的路上一直通过网络信息试图了解山西。我一直以为会看到一个充满晋商色彩和大院文化的山西,没料到在西口道上也看到了这么一个贫困的小山村。可是我在这个家庭里看到了一种爱的力量,一种给予和相互激励的力量。作为拍客,我并不愿意表现这个贫穷,而是更愿意表达这种爱的力量、温暖的力量。”

这是朔州给予这名拍客的馈赠。那么,拍客又给朔州留下了什么?“我们留下了一种关注。拍客的能量很大。我们将通过互联网把这种关注传达给许多许多人。会有更多的人关注山西,关注朔州,关注右玉。”

他们还留下了一些信息,一些思路。

郭善彬(朔州广播电视台台长、中视协DV委员会常务理事单位理事长):“虽然俱乐部现在会员还没有得到发展,但它有稳定优越的活动场所、有完整的人员架构、有可观的专业设备支持。没有理由不发展壮大。”

李君(北京师范大学电影学博士):“朔州DV俱乐部并不仅仅属于朔州,属于山西。它的影响也绝不仅仅散播于塞北、三晋。它将一个原本松散的民间群体聚集在一起,成为一个DV的展示平台。”

杨会林(中国网络电视台记者):“一个地方最终的发展方向一定是文化建设。DV文化对于地域其实有着深远影响。而发达城市不在乎这一点,更多中等城市并没有看到这一点。也许朔州的文化底蕴还尚未被挖掘出来,但它的主动性是可贵的。它对这个城市文化的宣传比别处更具积极主动性。能做这个拍板决定的领导班子是值得赞赏的。”

作为中国第三大产煤城市,朔州的经济实力不容小觑。虽然朔州人常常憨厚地承认自己“文化上的闭塞与轻浅”,但朔州通过DV元素表现出的力量,足以令人刮目相看。

或许,在不久的将来,文化大省山西,会拥有“南有平遥摄影节,北有西口DV节”的双璧灿烂。